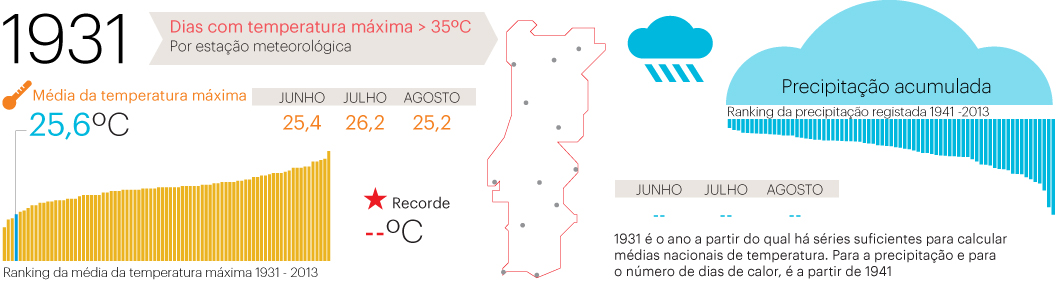

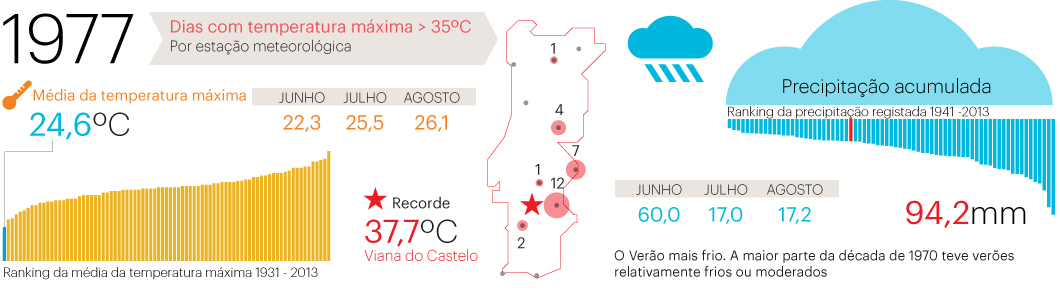

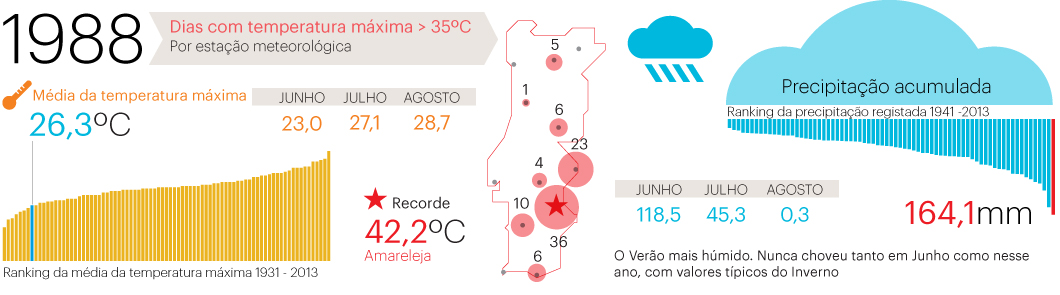

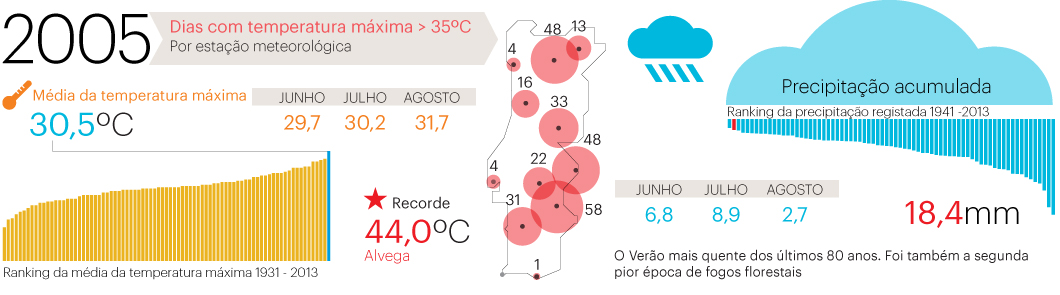

O Verão de 1931 não foi nada de especial. Foi o quinto mais frio dos últimos 80 anos. Teve um Agosto miserável, com o termómetro muito abaixo do que seria normal para a época. A média das temperaturas máximas nesse mês foi de 25,2oC, a menor marca em oito décadas, sete graus a menos do que o recorde, que é de 2003.

Esse ano tem, porém, outro significado para a meteorologia em Portugal. É a partir de 1931 que se torna possível comparar e conjugar dados entre estações meteorológicas, de modo a obter-se um quadro credível para o país como um todo. “Em 1931 já há um número de estações suficientes para se fazer uma média nacional”, explica a climatologista Fátima Espírito Santo, da Divisão de Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Já havia observações sistemáticas anteriores, mas eram localizadas. As mais antigas de que se tem registo são do médico Diogo Nunes Ribeiro, feitas em Lisboa num curto espaço de tempo – entre Novembro de 1724 e Janeiro de 1725. É tida como a primeira série meteorológica obtida com instrumentos em toda a Península Ibérica.

Na Madeira, o naturalista inglês Thomas Heberden fez observações meteorológicas entre 1747 e 1753. Heberden deixou outros registos interessantes, como o relato de um sismo sentido no Funchal no dia 31 de Março de 1761 ou um cálculo da mortalidade na ilha da Madeira, com base num censo que levou a cabo em 1767.

No território continental, há dados também entre 1777 e 1785, deixados por Jaques Pretorius. Mas é a Marino Miguel Franzini (1779-1861), um militar da Armada, filho de um professor veneziano de Matemática trazido para Coimbra pelo marquês de Pombal, que cabe o mérito de ser um dos principais pioneiros da meteorologia e da estatística em Portugal.

Em 1815, Franzini começou a fazer anotações sobre o clima, a pedido do médico Bernardino Gomes, intrigado com a mortalidade elevada durante os Verões – contrariamente a hoje, em que se morre mais no Inverno. Deixou duas séries de dados, de 1815 a 1826 e de 1836 a 1859, com informações detalhadas sobre o estado do tempo, a temperatura, o vento, as tempestades.

Em 1853, surgiu o Observatório Meteorológico do Infante D. Luís, o primeiro em Portugal, construído na Escola Politécnica, em Lisboa. Nos anos seguintes foram instaladas outras estações, como as do Porto (1863), Coimbra (1865) e Montalegre (1879).

Embora haja séries de dados mais longas para estas estações, só a partir de 1931 é que a rede é considerada suficiente para traçar um retrato do país, pelo menos para a temperatura. Para a precipitação, a série comparativa começa em 1941. É mais ou menos nessa altura, em 1946, que nasceu o Serviço Meteorológico Nacional, juntando a meteorologia e a geofísica, e que depois de várias modificações se transformou no actual IPMA.

Para reconstituírem o clima para períodos anteriores, os climatologistas usam os dados pontuais das primeiras observações, mas também outros testemunhos, como relatos de comerciantes ou anotações de monges, além de sinais indirectos, como os anéis de crescimento das árvores ou outros.

Foi com reconstruções baseadas nesse tipo de fontes de informação que uma equipa de investigadores coordenada pelo climatologista Ricardo Trigo, da Universidade de Lisboa, conseguiu estudar o anómalo Verão de 1816. Foi um período frio e húmido na Europa e nos Estados Unidos, devido à erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, no ano anterior. A Península Ibérica não escapou. Em Julho e Agosto, segundo os resultados do estudo publicados em 2009, as temperaturas estiveram dois a três graus abaixo da média entre 1871 e 1900. Foi o “ano sem Verão”.

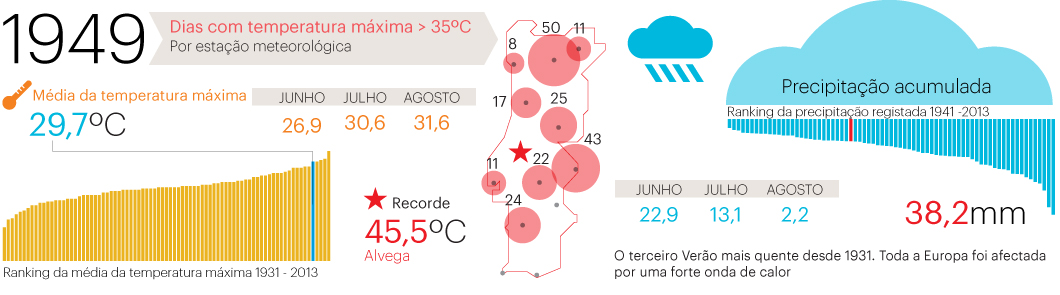

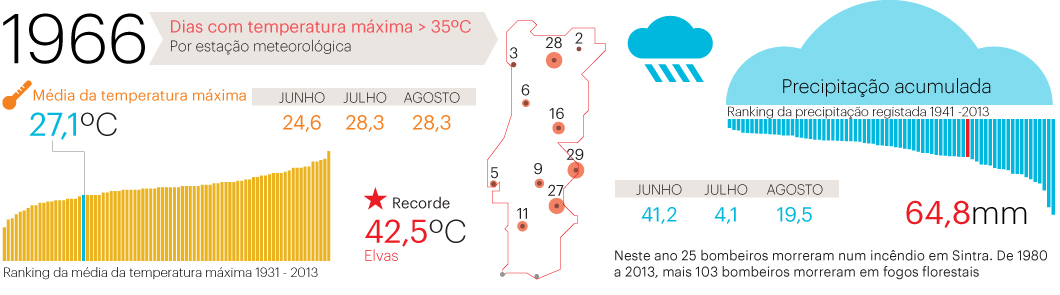

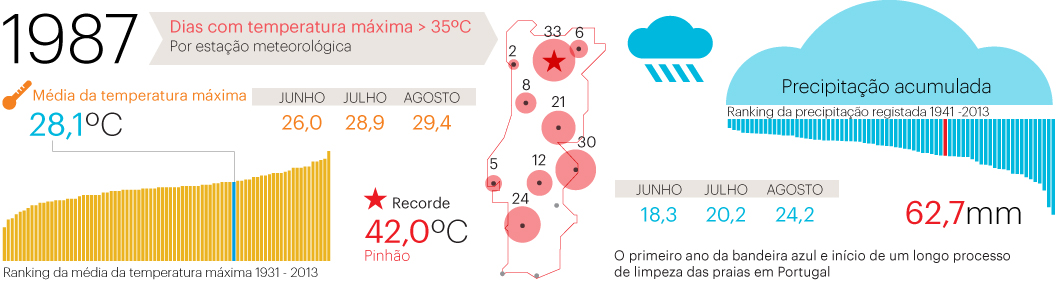

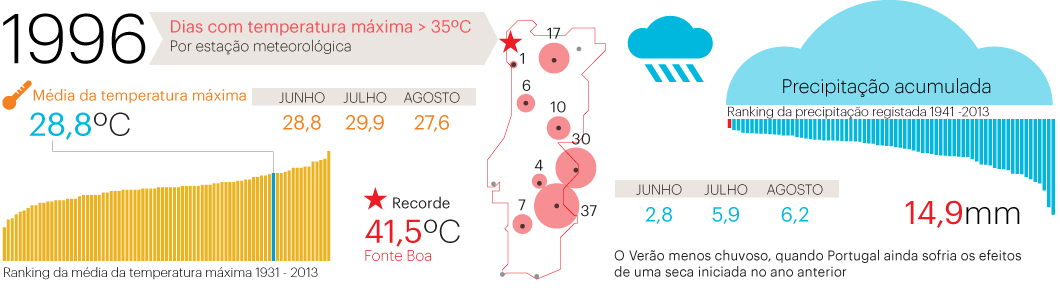

Dois séculos depois, o de 1931 foi também para esquecer, sobretudo em Agosto. Nos 80 anos seguintes, Portugal experimentou de tudo: do frio extemporâneo à mais inclemente canícula, da chuva em excesso a longas e severas secas.