As impressões digitais do gatuno Nástio Mosquito

Acabou de lançar álbum novo e a partir desta sexta ecoa no MoMA de Nova Iorque com Respectable Thief, a performance que é também instalação artística. Não é fácil categorizá-lo. Músico, artista, angolano, do mundo, falou com o Ìpsilon numa das suas passagens por Lisboa.

O homem não tem tempo a perder. Chega ao aeroporto de Lisboa cerca da uma da manhã e combinamos encontrar-nos daí a pouco no Galeto, em Lisboa, para uma urgente refeição tardia.

Ele é Nástio Mosquito que acaba de lançar o álbum Gatuno Eimigrante & Pai de Família, o mesmo que inaugura esta sexta-feira no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) a sua primeira exposição individual numa instituição americana. Para além de estar também, por estes dias, com uma mostra na Fundação Prada em Milão ou de ser finalista do Artes Mundi, o maior prémio internacional de artes britânico, cujo vencedor será conhecido em Janeiro. Já a 5 de Outubro, no âmbito da abertura do novo MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia) apresentará em Lisboa a performance Respectable Thief.

Neste mês de Setembro o seu nome está sobre observação, com meios especializados e generalistas a falarem dele. O alvoroço interior deve ser, por isso, grande. “Sinto-me satisfeito por constatar que o meu posicionamento dos últimos anos, sem galeria, agente ou manager, apenas com uma pequena estrutura iniciada por mim em Luanda, tem gerado frutos. Por outro lado, são apenas mais algumas etapas profissionais”, afirma ele, afinal, tranquilo. Conhecemo-nos há alguns anos e é quase sempre assim. Fala do seu percurso com perspectiva e lucidez. Sabe que com a maior visibilidade também chegarão as inevitáveis críticas mas até agora não se pode lamentar, tendo vindo nos últimos anos a ganhar destaque no circuito artístico.

“Ele tem vindo a desenvolver uma linguagem híbrida única que acaba por reflectir o momento híbrido único que estamos a viver”, resume ao Ípsilon a organizadora e curadora da mostra no MoMA, a americana Cara Manes. Em 2013 quando lançou o álbum Se Eu Fosse Angolano, o primeiro de uma trilogia que ainda conhecerá um novo capítulo, escrevíamos que era importante conhecê-lo. Não só por esse disco, mas também pelas performances, os vídeos, as instalações, as fotografias, a poesia, enfim, pela prática artística multidisciplinar, onde diversos dispositivos servem as suas ideias.

Nasceu em Huambo, tem 35 anos e um passaporte onde consta a nacionalidade angolana e a portuguesa. Quando saiu de Angola, fugindo da guerra, veio para Portugal estudar, em Coimbra e Lisboa. Também frequentou a escola de jazz do Hot Club desenvolvendo aí a sua aptidão musical antes de rumar ao Reino Unido onde estudou produção em media. Quando voltou a Angola há 14 anos, no final da guerra, iniciou a acção artística. O pai, o empresário António Mosquito, é um dos homens de negócios mais bem-sucedidos de Angola. E ele há três anos que reside em Gent, na Bélgica, mas está sempre em trânsito pelo mundo.

Quando ele ler o que acabámos de escrever vai dizer que esses elementos biográficos não servem para grande coisa. Situam, contextualizam, mas não o definem. É capaz de ter razão. Aquilo que somos transcende o que nos querem impor como identidade.

Respectable Thief / Nástio Mosquito _ New York / MoMA (teaser) from ZZZZZ on Vimeo.

“Sinto que as pessoas são funcionalmente obcecadas com as questões da identidade”, profere entre o divertido e o irritado, ele um artista e músico que se afirma pela singularidade e não por representar uma suposta identidade nacional ou continental, da mesma forma que não entende porque é que o universo da música e da arte vivem apartados, como se tivesse que optar por um deles. Ele não rejeita nada. As práticas artísticas subjugam-se às ideias, tal como as formas culturais luso-angolanas, da cultura global ou do espaço transnacional onde se move se amalgamam.

“Gostava que a minha biografia fosse apenas o nome e o meu trabalho mas não dá porque isso gera curto-circuito na imprensa e instituições. O paradoxo é que sempre que falam do meu trabalho lá vem a menção às questões da identidade, quando o que quero é superá-las.” Ele não nega que a identidade é relevante, apenas diz que não é crucial.

Na comunicação com o outro, mais do que saber de onde veio, o nome, o país, a família, a cor da pele, as crenças, os consumos culturais, o que veste ou a classe social, o que lhe interessa é perceber as suas motivações, o que sonha, o que quer fazer, para onde deseja ir.

“O que pensas? O que procuras? Quais os teus projectos? O que podemos partilhar? O que me interessa é o que posso construir com o outro. Isso está no centro de tudo. O que desejo é valorizar isso: a possibilidade de nos envolvermos a partir da vontade e capacidade de o fazermos juntos. Quero construir pontes com o outro a partir do sítio para onde desejamos ir.”

A construção da identidade é qualquer coisa que lhe está sempre a ser devolvida, refere Cara Menes. “As pessoas estão sempre a recordar-lhe que ele é africano. Ele assume-o, claro. Mas existe uma distinção importante entre o que ele é e quem ele é. Ele sabe-o e complexifica esse tópico, desestabilizando-o, ou fracturando a sua identidade ao adoptar outras no seu trabalho.”

Apropriação

Essa capacidade de apresentar múltiplas perspectivas, investigando os assuntos a partir de diferentes pontos de vista e ao fazê-lo, possibilitando o surgir de novos significados é aliás enaltecido pela curadora. Tanto no novo disco, como nas intervenções que irá desencadear no MoMA, o que lhe importa é interrogar aquilo que é realmente crucial na relação entre indivíduos ou entre nações, investigando ao mesmo tempo o acto e os efeitos de apropriação – as maneiras como os indivíduos ou as culturas se apropriam do que necessitam para construírem a sua identidade. No fim de contas, somos todos interdependentes. Ninguém cria nada sozinho ou no vazio. Somos produto de diversas recriações, mas perante o conflito esquecemo-nos. Tornamo-nos bairristas, nacionalistas, agarrados a um sentido de preservação primitivo.

Ele, por sua vez, diz que nos deveríamos orientar no sentido da construção. “Temos que nos julgar menos. Podemos e devemos zangar-nos com uma série de coisas, mas já a amargura não serve para grande coisa. Muitas vezes reclamamos, queremos a mudança, mas dificilmente estamos disponíveis para ela, a não ser que sejamos obrigados. Nesse sentido, tanto o disco, como a performance e a instalação Respectable thief, celebram as limitações individuais como ponto de partida para comemorarmos a nossa interdependência como indivíduos ou como nações.”

No novo álbum agora lançado digitalmente (mais tarde haverá uma edição em vinil) sentem-se linhas comuns e de ruptura em relação ao antecessor Se Eu Fosse Angolano. Tematicamente existe continuidade, apesar de a realidade à sua volta se ter transformado. “Não há nenhuma tentação autobiográfica no título do álbum mas ele decorre do facto de ter voltado a habitar na Europa há três anos. Voltei a ser imigrante, minoria, negro, numa altura em que na Europa se fala de migrações – os sírios, como eu na infância, movimentam-se não por escolha mas por necessidade. Tudo isso me tocou, a imigração, as mortes de negros nos EUA, enfim, todos esses actos de violência. Uma violência não apenas física, mas exibida na opinião das pessoas, no medo pelo outro.”

Essa personagem deslocada, fragmentada, por vezes confusa, está presente no disco. “Em Gent sou estrangeiro para os belgas, mas também não sou reconhecido como africano pelas comunidades do Gana ou do Congo. Acham que sou britânico ou americano. Esse tipo de dinâmicas interessam-me, embora não esteja interessado em fazer terapia com o que faço, utilizo apenas esse tipo de coisas para que haja verdade emocional.”

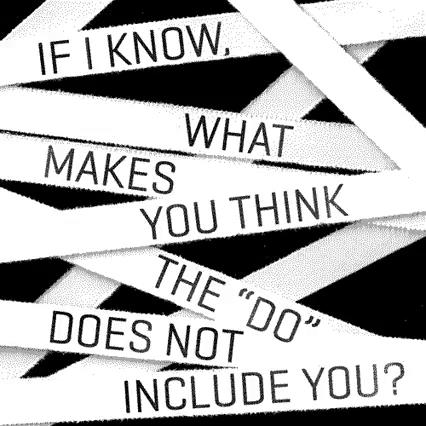

Gatuno Eimigrante & Pai de Família é um disco de grande intensidade poética e musical, povoado por muitas figuras e estados de espírito. Há fé, descrença, ironia, exaltação ou fragilidade, porque somos imensas coisas, resultado de mestiçagens. “Vivemos imersos na cultura da remixagem”, afirma. “O gatuno tem a ver com isso. Somos todos gatunos geneticamente, socialmente e psicologicamente. Apropriamo-nos de coisas, seja dos nossos pais, dos vizinhos, da nossa professora ou de quem não conhecemos. Estamos sempre a captar, a roubar, a apropriar-nos de informação e a transformá-la em coisas nossas. A humanidade é isso. A nossa identidade é um pedaço de uma série de coisas diferentes, do que se é, do lugar que se habita. Da mesma forma na ciência, na arte ou na arquitectura pegamos na pesquisa de outros e tentamos conduzi-la a um outro patamar. O nosso patamar.”

E continua: “Ao declarar que somos todos gatunos de uma forma ou de outra, ao expor que temos de olhar para os outros com a mesma compreensão com que olhamos para nós próprios, é porque acredito que podemos construir uma sociedade com um pouco menos de julgamento e com mais disponibilidade para nos entregarmos. Não digo nada de novo, portanto. Isto já foi dito inúmeras vezes. Apenas o digo, artisticamente, à minha maneira.”

Mais melancólico

Nada que não estivesse já contido no disco inicial, mas que agora ganha novos contornos. “Há uma continuidade parcial no sentido em que tento organizar propostas possuídas por um ideal de consequência”, diz. “Quando parti para este disco sabia que queria habitar um lugar próximo do primeiro álbum. É sempre assim quando me proponho a algo: sinto vontade em ocupar essa proposta para depois, quem sabe, transcendê-la.” Do que tinha a certeza é que musicalmente queria fazer algo diferente.

O som é mais orgânico, existe a sensação de se ouvir uma verdadeira banda, os refrões são trabalhados com unicidade, nota-se a influência da secção rítmica e da forma como Nástio se envolveu na escrita e no processo dos músicos. Há mais densidade e coesão embora as referências sonoras se mantenham – soul, jazz, psicadelismo rock ou ritmos angolanos – criando uma sonoridade singular, que está para lá das referências, unindo-se com a cadência vocal.

A acompanhá-lo estiveram os músicos Ndu na percussão, João Gomes (Orelha Negra, Cool Hipnoise) nos teclados e Hugo Antunes no contrabaixo, sendo o som e misturas de Zé Nando Pimenta da editora Meifumado. “Funcionámos como família”, declara. “Eles vieram para estúdio sabendo que eu estava preparado, que sabia o que queria, mas também disponíveis. Foi um processo orgânico e democrático. O envolvimento deles foi total. Não se limitaram a tocar, expondo também o que sentiam. E o Zé Nando Pimenta acabou por funcionar como o nosso quinto elemento.”

A sua música tem qualquer coisa de intemporal e simultaneamente de extremamente contemporâneo. Não é alguém que esteja muito atento às novas tendências, considerando que as suas referências são óbvias. “Tom Waits, Billie Holiday, Miles Davis, Thelonious Monk, Charles Mingus, Pink Floyd, Doors ou, por exemplo, Dead Can Dance”, assumindo que existe “uma presença do jazz forte, tal como de rock psicadélico ou da cena de Bristol – Massive Attack, Portishead, Tricky”, diz. “São essas as coisas pelas quais navego.”

Uma das diferenças em relação ao primeiro disco advém da forma de cantar. Aqui é menos teatralizado. Há qualquer coisa de mais interior, desnudado, melancólico até. Existe um contacto mais natural com a voz. “Talvez, não sei bem. Tentei envolver-me com as canções”, reflecte. “Para as histórias que queria contar era importante que a entrega fosse mais presente. As histórias que queria contar vinham de um lugar vivido. Há mais sangue. Sinto que me envolvi mais com essas personagens e histórias.”

As letras, como já acontecia no primeiro disco, contêm inevitavelmente qualquer coisa de autobiográfico, mas essencialmente Nástio incorpora papéis de forma credível. De uma coisa parece estar certo. “Este disco é mais exigente, menos imediato. Uma das coisas que queria era diferenciar raiva e amargura e para dar tangibilidade a isso era preciso que as coisas tivessem outra profundidade. No disco anterior quando estou zangado grito. Aqui é mais subtil. Existem declarações de indignação mas são postas de uma outra forma, exigindo outro envolvimento com o que digo. Não é tão sensorial.”

A política

Quem quiser pontos de vista simplistas não os encontrará. Cada canção é servida por palavras lúcidas, ácidas ou crípticas, sempre numa lógica de afirmação das pessoas para além das estruturas que as podem aprisionar. No outro álbum o português dominava. Agora há nove temas em inglês e apenas uma canção em português. Um facto que nada tem a ver com circulação global – “até porque com o anterior disco em português percorri o mundo”, lembra – mas apenas porque o inglês se tornou na sua língua diária. “Aconteceu. Não escolhi. Essas histórias precisavam de ser contadas assim. É só. Não foi estratégia.”

O que existe, à semelhança do primeiro álbum, são uma série de vídeos, filmados em Luanda e realizados por Mário Bastos, mais conhecido por Fradique (autor do documentário Angola - Nos Trilhos da Independência), com produção da Geração 80, com Antonio Sande a fazer de personagem principal, que acompanham visualmente as canções. “É qualquer coisa que vem do campo do desejo, essa coisa das imagens”, justifica ele, “ao mesmo tempo que é uma forma de adicionar outras leituras àquilo que sonicamente as canções são. E neste caso foi também uma maneira de estar próximo de Luanda, trabalhando.”

Apesar estar mais afastado de Angola, continua atento ao que se passa, tendo sido, o ano passado, um dos rostos do movimento Liberdade Já, que pediu a libertação dos 17 activistas acusados de actos de rebelião contra o presidente José Eduardo dos Santos. Apesar do envolvimento, a verdade é que o seu posicionamento é visto por vezes como ambíguo, uma percepção que passa pelo facto de, enquanto artista, ser mais problematizante ou satírico do que panfletário e, principalmente, pelo pai, visto como estando próximo dos círculos de poder.

“Tenho noção que existem pessoas com uma agenda um pouco venenosa quando vêem com essa coisa do meu sobrenome, do meu pai e da minha família. Mas tenho mais do que fazer com isso”, reage. “Vivo a minha vida de forma muito concreta e aquilo que faço é transparente. Penso pela minha cabeça. Por isso não existe nenhuma ambiguidade. Se fossemos por aí, o que diríamos de Luaty Beirão [um dos activistas]? Como seria possível ele defender as suas ideias com as origens familiares [o pai de Luaty foi o primeiro director da FESA, Fundação Eduardo dos Santos]? Mais uma vez lá criamos uma escravatura em relação às origens e ao lugar de onde saímos. É tacanho. É uma forma medieval de raciocinar, que alimenta uma agenda concreta e é por isso que é importante estarmos atentos ao que é essencial e não ao acessório.”

E sem parar: “Eu quero é que Angola, como o resto do mundo, seja um lugar onde os indivíduos tenham a possibilidade de contribuir para as comunidades onde se inserem. Gostava que Angola fosse um lugar que celebrasse aquilo que importa às pessoas. Nem tudo o que está mal com Angola me toca da mesma forma. O mesmo em relação ao que acontece no mundo. Mas como não falar sobre os idosos em Angola que não têm um sistema social para alicerçar o seu futuro? Parece-me que quando estás disponível para lutar de forma positiva por alguma coisa isso tem de ser valorizado. E isso ainda não se faz em Angola. Ainda existe muita coisa por fazer, mas há muitos indivíduos com vontade. Temos a possibilidade e a oportunidade de operacionalizar as coisas de forma mais consequente porque há uma geração que não tem os mesmos vícios de gerações anteriores e está disponível para participar e contribuir. Tem de haver uma forma de abrir espaço para que isso aconteça.”

Sem idealização

Para já a sua atenção está centrada no MoMA com a inauguração de Projects 104: Nástio Mosquito, a sua primeira individual nos EUA. Ao longo dos anos, a solo ou em colectivas, já esteve nas mais diversas instituições ou bienais de arte do mundo (da Tate Modern de Londres ao Museu Berardo de Lisboa, da bienal de Veneza à de São Paulo), mas a sua apresentação no MoMA possui contornos particulares. Esta sexta-feira apresentará ao vivo, no Roy and Niuta Titus Theaters, a performance Respectable thief, estreada há alguns meses em Berlim, ao mesmo tempo que será inaugurada uma instalação-vídeo no terceiro andar do museu inspirada nesse trabalho e haverá várias intervenções da sua autoria nos diversos espaços.

“É um exercício de percepção estar no MoMA. Significa que um dos mais reputados museus do mundo sabe que eu crio coisas e entende que aquilo que eu crio tem lugar no seu espaço. Fico contente, claro. É um reconhecimento profissional. Mas ao mesmo tempo é também importante entender como essas instituições funcionam e não idealizar muito.”

O que vai ser possível experienciar ali é o universo de Respectable thief que é “como se fosse um universo paralelo ao álbum”, afirma. Fragmentos dos textos do disco, bem como vídeos curtos ou animações, vão estar espalhados pelo museu, “em comunhão com o resto da informação funcional, sobre o programa e as exposições, que o museu disponibiliza nos ecrãs”, diz. Uma outra intervenção funcionará no áudio-guia infantil, com os visitantes a ouvirem som e palavras da sua autoria enquanto percorrem as galerias. “Vou ter um canal meu nessa secção onde vão ser feitas perguntas simples – who are you? ou what are you? – mas que exigem alguma interpretação.” O conjunto de intervenções e a instalação-vídeo, ficarão no espaço até 30 de Outubro, estando também previstas intervenções-surpresa no átrio do museu. “Vai haver aí um sistema de som, no espaço onde actuaram os Kraftwerk ou Björk, e aí farei performances espontâneas.”

Na versão de Cara Manes, ao museu interessou-lhe captar a prática difusa de Nástio fazendo-a ecoar pelo espaço. “Ele é um artista intensamente multidisciplinar, capaz de romper com as especificidades de qualquer media e com a noção de espaço entre artista e espectador, fazendo da arte um exercício participativo. É alguém que se sente confortável em múltiplas esferas e foi por isso que o desafiamos para várias formas de intervenção.”

Os seus trabalhos habitam o território da cultura como mercadoria, onde é tudo rápido, fragmentado, sobreposto e urgente, mas fá-lo de uma maneira crítica. “Ao chamar a atenção para a sua natureza construída, complexifica as políticas de consumo, revelando em simultâneo o seu poder de sedução, bem como todos os seus efeitos paralisantes ou prejudiciais”, menciona Cara Manes.

Aura transgressiva

Junto de muitos curadores tem uma áurea transgressiva. O ano passado, numa exposição individual na galeria Ikon, em Birmingham, Inglaterra, apresentou um trabalho com o nome Fuck Africa e num outro explorava as ligações entre Hitler e Mandela, para reflectir sobre o que nos torna diferentes. Resultado? A exposição foi interdita a menores de 18 anos.

No início de Julho deste ano inaugurou na Fundação Prada de Milão o trabalho Template Temples Of Tenacity que ainda é possível ver até domingo. Uma das instalações, concebida em conjunto com o espanhol Vic Pereiró, recria um templo contemporâneo, uma plataforma de meditação colectiva, onde os visitantes são convidados a uma experiência imersiva, com a superfície envidraçada coberta por caricaturas de grande escala numa reflexão satírica sobre o actual panorama social e político.

A forma como o seu trabalho é recepcionado não é controlável por ele. Não lhe merece comentários. O desafio na actualidade é como manter a energia inicial com tantas solicitações. “Não é fácil de gerir”, confessa. “Faço-o com alguma esquizofrenia, silêncios e ansiedade. O mais fácil é repetires-te, é pôr cá para fora coisas que são fáceis para ti e que não te colocam grandes duvidas. Não desejo isso. Quero estar próximo do meu centro de integridade e ver que desafios entram em comunhão com o meu crescimento como pessoa.”

Para já, depois de Nova Iorque, vai preparar a exposição no Museu Nacional de Cardiff e no Centro de Artes Chapter, no âmbito do prémio Artes Mundi, onde é um dos sete finalistas – em 2014 já havia arrecadado o Future Generation Art Prize. O vencedor do galardão, que pretende premiar artistas que “explorem as questões sociais contemporâneas do mundo”, será anunciado a 17 de Janeiro.

Também no seu horizonte próximo está uma experiência cinematográfica que ultima para a Fundação Prada, onde utiliza algumas canções do álbum, várias colaborações com instituições belgas e três meses em Hong Kong, a convite do Centro de Arte Contemporânea Para Site. Não tem pretensões de apresentar o álbum ao vivo para já, embora isso possa acontecer num molde diferente do clássico. O que pretende é reflectir um pouco.

Hoje quando olha para trás acha que “mais do que esta ou aquela exposição, ou um disco”, um dos momentos cruciais da sua vida, foi quando conheceu a mulher na China. “Isso teve uma enorme influência no que faço agora”, admite.

Outro desafio para os próximos tempos é afrouxar um pouco. Mas é pouco crível que o ritmo abrande. Está a viver um bom momento, as solicitações abundam e a agenda está caótica. De tal forma que, no Galeto, totalmente por acaso, cruzou-se com o irmão mais novo que não fazia ideia que ele tinha acabado de aterrar em Lisboa. “Mas, que diabo, estás tu a fazer aqui?”