Os museus em face do presente e do futuro

Não definhamos apenas por falta de dinheiro, mas também (ou sobretudo) por carência de política e de cidadania.

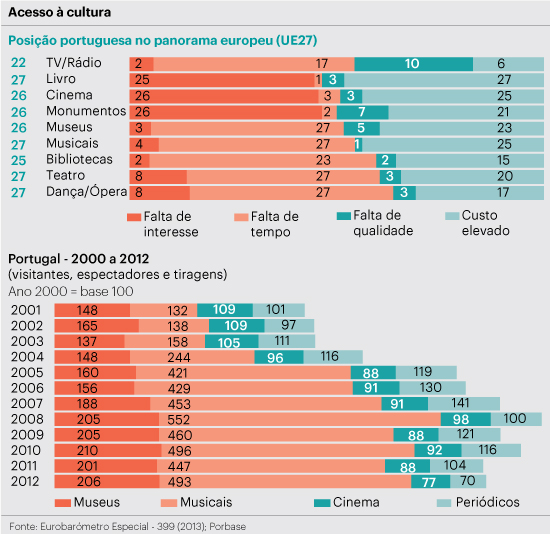

Em Novembro de 2013 foi dado a conhecer um Eurobarómetro referente aos hábitos culturais dos europeus especialmente devastador para o caso português. Quando se pergunta pela frequência de diferentes recursos culturais no último ano, verifica-se que a nossa melhor posição relativa (lugar 22 em 27) é a na assistência a programas culturais de TV e rádio; inversamente, no livro, no teatro e na dança/ópera, situamo-nos em último lugar; nos restantes domínios, estamos em penúltimo (cinema, monumentos e museus) ou antepenúltimo (bibliotecas).

Curiosamente, quando se pergunta pelas causas do alheamento, apresentamos algumas particularidades. Livro, cinema e monumentos constituem um bloco em que as razões de não frequência são sobretudo as da falta de tempo e não tanto as da falta de interesse. O inverso em tudo o resto e especialmente nos museus, bibliotecas, concertos e TV/rádio. Raramente a falta de qualidade surge como motivação de afastamento. Finalmente, o custo dos ingressos é apresentado como forte impedimento de frequência (excepto TV/rádio), atingindo os maiores índices nos casos do livro, cinema, concertos e museus.

Estes dados fornecem uma visão estática. Importaria completá-la com observação dinâmica. Tomemos, pois, a última década em Portugal e confrontemos apenas os museus, os espectáculos musicais em sentido amplo, o cinema e as tiragens de publicações periódicas. Verifica-se uma tendência regressiva destas últimas e do cinema, o grande desenvolvimento dos espectáculos (a chamada “cultura dos eventos”) e uma certa estabilização dos museus. Se a série temporal fosse maior, os dados seriam outros, porventura mais surpreendentes, porque iriam em benefício dos museus e das bibliotecas, que conheceram amplo desenvolvimento no último quartel do século passado.

Como é óbvio, os péssimos indicadores de prática cultural em Portugal não decorrem de particulares idiossincrasias nacionais. Resultam antes de tudo do nosso subdesenvolvimento social em sentido amplo e neste particular da persistência da nossa iliteracia. Hoje, a média europeia de cidadãos com o ensino secundário ou superior aproxima-se dos 100%; em Portugal pouco passa os 50%. Diferença semelhante (23% para 14%) ocorre quanto aos graduados do ensino superior. E sempre foi assim, aliás, em pior escala: o analfabetismo atingia cerca de ¾ da população portuguesa à data da República e cerca de metade em meados do século XX. Na Finlândia, pelo contrário, já mais de metade dos habitantes adultos sabiam ler no início do século XX, para 90% em meados do século.

Os níveis de educação escolar são ainda mais relevantes no que respeita à visita a museus (porventura também à dança/ópera e muito menos ao cinema, livro, TV/rádio e monumentos). Com efeito, entre 40% a 60% dos visitantes de museus em todo o mundo possuem graduação superior, como consta do dossier especial que a The Economist de Dezembro passado entendeu dedicar aos museus, com números que impressionam. Nos EUA, por exemplo, os visitantes de museus mais do que duplicaram em duas décadas e foram cerca de 850 milhões em 2012, ou seja, mais do que todos os desportos e parques temáticos juntos. Na próxima década espera-se um investimento mundial em grandes museus de cerca de 200 mil milhões de euros, especialmente na China (onde só em 2012 se construíram cerca de 500 novos museus) e na zona do Golfo Pérsico. Neste ambiente eufórico, o capitalismo financeiro percebeu que os museus podem constituir investimentos muito compensadores, seja em termos de acervos que a prazo se valorizam muitos mais do que valores bolsistas, seja em termos de ganhos imediatos na construção de cidade e de movimento económico. Por isso, as velhas fontes de receita limitadoras do acesso, e na realidade sempre pequenas, estão a ser trocadas por outras muito mais rentáveis. Assim, ao mesmo tempo que se generaliza a gratuitidade do acesso (que há muito deixou de constituir postura ideológica de esquerda para ser compensadora opção comercial sem ideologia), promove-se o arrendamento de espaços (altamente gerador de receita), o aluguer, troca ou até venda de colecções (consideradas como activos contabilizáveis, como sucedeu recentemente em Detroit, perante a falência da cidade), a permuta para realização de exposições de tipo blockbuster (estas bem pagas, naturalmente) ou a assessoria, verdadeira mina, onde o fluxo de petrodólares conquistou a maior parte dos Estados democráticos (perante grande controvérsia em França e postura bem mais pragmática no Reino Unido, onde apenas um dos contratos estabelecidos com o Abu Dhabi garante ao Museu Britânico 10% do seu orçamento anual).

As tendências indicadas têm sido objecto de grande atenção por parte de diversas organizações internacionais. Uma delas, a American Alliance of Museums, tem publicado nos últimos anos um “observatório de tendências” e chega a disponibilizar boletim semanal sobre o assunto, onde se não evita a crueza das “soluções finais”: esquecer a visita presencial e promover a venda de produtos à distância (inclusive serviços de impressão 3D de colecções); abandonar os públicos escolares, que não geram receita, em favor da “terceira idade”, com crescente esperança de vida e capacidade económica, pelo menos lá onde os sistemas de seguros e de reformas a garantam; esquecer os museus didácticos e apostar nos museus de arte contemporânea. Também na Europa se reflecte sobre tendências para o futuro dos museus, partilhando algumas das soluções americanas, porém, dentro de um sentido maior de serviço comunitário. O relatório Novas tendências em museus do século XXI, do Projecto Lem-Learning Museum é disso um exemplo. Os “dias de ouro” do investimento público terão talvez passado. A hora está em procurar novas fontes de financiamento, através de prestação mais alargada de serviços, fazendo dos museus verdadeiros centros culturais de actividades diversas. Mais radicalmente, começa mesmo a admitir-se a fusão dos museus, entre si e com outras instituições culturais, dando origem a novos conceitos institucionais.

Claro que, em ambos os lados do Atlântico, se sente pouco de verdadeiramente estratégico nas propostas apresentadas. Pelo contrário, parece estarmos imersos em conjuntura financeiramente esquálida, tecnologicamente ofuscante e societariamente deslaçada. Quantas vezes não ouvimos já no passado declarar a caducidade dos museus, que reemergem sempre, porque o original possui a sua própria aura e a memória constitui o último reduto da natureza humana? Seja como for, é forçoso admitir que temos perante nós o dever irrecusável de repensar os museus – dever que só constitui verdadeiramente desafio digno desse nome, se for travado dentro de um quadro que preserve a sua natureza básica, tal como estabelecida pelo ICOM, ou seja, instituição sem fins lucrativos, posta ao serviço do desenvolvimento social e dotada de acervos que lhes confiram coesão e autonomia de projecto.

Chegados aqui, voltamos, porém, ao princípio, ou seja, à situação em que nos encontramos nesta “ocidental praia lusitana”, onde não definhamos apenas por falta de dinheiro, mas também (ou sobretudo) por carência de política e de cidadania. Onde a moléstia atingiu tal dimensão que, nesta “triste e leda madrugada”, políticos, gestores e agentes culturais todos nos refugiamos em lugares de recuo e sobrevivemos apenas na nossa vidinha diária, tentando encontrar nela nichos de pequena felicidade. Onde, mais do que lutar, parece que desistimos também de pensar.

Presidente do ICOM Portugal; membro da direcção do ICOM Europa